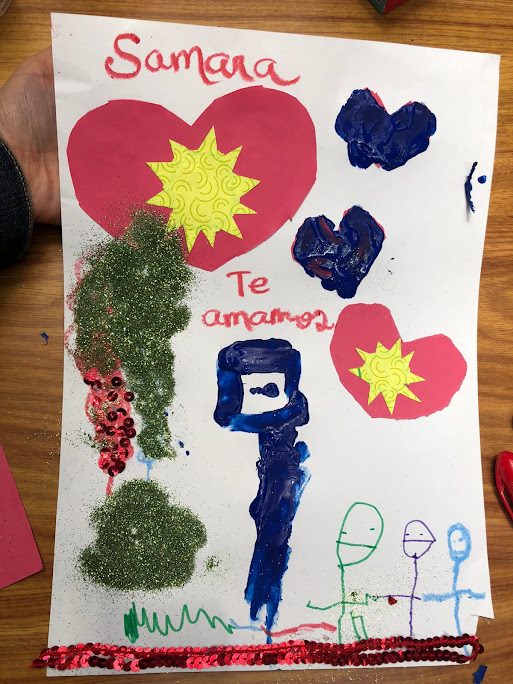

Hace algún tiempo, en uno de los cuentos de mi hija Samara, vi una ilustración que llamó mucho mi atención.

"La vida avanza y soy consciente de que camino para viajar y sentir esa inquietante sensación: placer y miedo. Viajo para buscar, porque en la búsqueda solitaria me percibo libre. Y resuelvo seguir caminando, transcurriendo por la vida como el fluir de las aguas de un río, queriendo llegar algún día donde descansan los pensamientos: al mar infinito” (Carlos Modonese)

viernes, 17 de diciembre de 2021

El chico astronauta

jueves, 19 de agosto de 2021

El primer día

Con las dos manos cargaba un maletín que pesaba una tonelada de puro amor de madre, llena de todo lo que pudiese necesitar para que no me faltase nada en mi primer día de clases: todos los cuadernos, todos los libros, todos los lápices, todas las reglas y, por supuesto, el rojo, pesado y gigante diccionario Rances (¿A qué masoquista se le ocurriría cargar un diccionario hoy?).

miércoles, 4 de agosto de 2021

Los abismos de Quintana

Lo recuerdo como si fuera ayer. Quizá porque a los nueve años me agobiaba sentirme en esa tierra movediza de que mi papá pudiese no volver nunca más a la casa.

Un sentimiento parecido me invadió cuando Claudia, la niña protagonista de la novela, descubre de manera casual que su madre le es infiel a su padre. Este hecho se desvela con un indicio sutil e inocente: Claudia ingresa a una tienda de ropa junto a su madre y, de pronto, desaparece de su vista. Camina hacia el cambiador, baja la mirada y observa: “Mocasines cafés contra tacones rojos”.

¿Por qué su madre se ha metido con otro hombre? ¿Acaso ya no quiere a su padre? ¿El amor no es para siempre? Estas preguntas parecen rondar en la cabecita de Claudia, durante un paseo que hace con su padre en el zoológico. Ahí observa dos cervatos caminando inseguros sobre sus patas flacas: “Me recordaron a Bambi, que perdió a su mamá y se quedó solo en el bosque, con un papá al que no conocía, y me llené de una tristeza sin fondo que se sentía viejísima”. Luego avanzaron hasta los rinocerontes, que le dieron la impresión que eran de plastilina, unos modelos hechos a mano, con arrugas y raja.

Ese inevitable sentimiento de desamparo aparece en la novela cuando los padres le hablan a Claudia, pero cada uno por su lado.

A pesar de esto, Claudia no naufraga en sus reflexiones ni en sus miedos. Al contrario, parece decidida a nadar hasta la orilla de los misterios encerrados en sus padres. Y, es entonces, cuando la novela crece en la segunda parte y da un giro que me llevó a recordar Mulholland Drive, la inolvidable película de suspense de David Lynch.

La madre de Claudia, en un intento por recuperar su matrimonio, le propone al padre pasar unas vacaciones en la casa de campo de una antigua amiga del colegio, cuya madre murió en un misterioso accidente.

¿Cómo ocurrió aquel accidente? La madre de su amiga había asistido con su esposo a una fiesta cuando, en un momento de la noche, tomó el auto y se perdió entre los acantilados de la sierra vallecaucana.

¿Fue realmente un accidente? ¿Se suicidó?

Nunca se supo, sin embargo, cuando llegan a pasar las vacaciones a la casa de campo, en sus distintos rincones Claudia intuye la presencia de la amiga de su madre, de esa extraña muerte.

En un clóset de aquella casa, Claudia encuentra fotos de la familia. Durante todas las tardes de esas vacaciones, mientras decide armar un rompecabezas al lado de la chimenea, también se van revelando las piezas perdidas de las historias de la novela: la de la desaparición de la amiga de su madre en un abismo cerca a la casa de campo, y, la historia de un abismo más profundo aún, el misterioso enigma de la separación de sus padres. Claudia comienza a comprender los silencios de su padre, las perdidas de su infancia, sus abismos afectivos: “Los muertos de mi papá, empecé a pensar, vivían en sus silencios, como ahogados en un mar en calma”.

Unos días después de acabar la novela hablé por Zoom con mis papás. Les conté que Samara entraría al colegio en agosto, que Lúa ya gateaba y Paula estaba muy feliz de amanecer otra vez en medio de la sabana bogotana. Y que yo, a mis 46 años, comenzaba con ilusión una nueva etapa fuera del país. Fue una hablada nocturna, de esas largas y distendidas que solo pueden darse cuando las niñas duermen profundamente. A través de la cámara descubrí a mis papás con la mirada limpia, disfrutando de una vida simple y sabia en su querida Chincha, con casi 50 años de convivencia.

Aunque tengo la duda de saber si aquella separación les ha dejado secuelas emocionales, me queda claro que esa responsabilidad ya no es de ellos, sino mía.

Soy yo, creo, el que debe volver a mirar ese abismo de mi infancia.

Al leer esta novela me permití abrazar ese desamparo que sentí y que sintió Claudia, al sentirnos en el medio de una ruptura de la cual no fuimos responsables.

Quiero mirar ese abismo con la curiosidad pícara e inteligente de Pilar Quintana, la escritora caleña premiada con merecimiento con el Alfaguara de Novela 2021, y cuyos abismos recomiendo con mucho entusiasmo.

lunes, 28 de junio de 2021

El valor de la autoestima

A Samara le costó al inicio, pero luego se adaptó fácilmente, nos dijo la profesora a Paula y a mí en la graduación del nido (jardín en Colombia).

Cuando Samara cumplió cuatro años en abril, por distintos motivos, tomamos la decisión de venir a vivir a Colombia. Ingresar a su nido nuevo en Bogotá y no encontrar a sus amigos de Perú fue muy confrontante para ella.

Su profesora nos comentó que algunas veces vio a Samara sola y triste, diciendo que nos extrañaba.

Al final de la graduación, Samara recibió un diploma y todos sus trabajos envueltos con un bonito lazo. En ese momento la profesora se despidió de ella con mucho cariño y yo quería preguntarle sobre su desarrollo cognitivo, sin embargo, decidí hacerlo el día de la lectura del informe, que sería un par de días después.

En el libro Outliers (Fuera de serie), Malcolm Gladwell cuenta la historia de Lewis Terman, un joven profesor de Psicología que había desarrollado un test que podía medir el coeficiente intelectual (el Stanford-Binet que todos hemos hecho alguna vez).

En 1921 Terman se obsesionó con encontrar a los niños que alcanzaran los puntajes más altos de CI, a aquellos genios que seguramente llegarían a ser Premios Nobeles de Física, Química y Medicina.

Sin embargo, muchos años después, hizo un monitoreo para saber cómo les había ido en la adultez a los muchachos más inteligentes del país. Se debió desilusionar al darse cuenta que un 20% de ellos terminaron su vida en trabajos operativos o simplemente no hacían nada.

¿Por qué ese 20% de niños genios no pudieron descollar en la vida?

Quizá la respuesta nos la dé el baloncesto: Muchos especialistas de este deporte consideraban que los jugadores debían rebasar los dos metros de altura para tener éxito en la liga profesional de Estados Unidos. Nada más absurdo si le echamos un vistazo a la carrera de Isiah Thomas (1.75 m), Michael Jordan (1,98 m) y Kobe Bryant (1.98 m).

Estos tres de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NBA demostraron que en el baloncesto no solo se necesita altura. Y algo tiene que ver el baloncesto con lo que ocurre en la vida profesional, porque Gladwell hizo una comparación del entorno familiar entre los niños con inteligencia brillante.

Se observó que muchos chicos con alto coeficiente intelectual provenían de hogares disfuncionales, con madres o padres alcohólicos y violentos, que nunca alentaron sus esfuerzos, al contrario, machacaban las cualidades naturales de sus niños.

En el otro lado, los chicos que destacaron en sus profesiones sí tuvieron un entorno familiar estimulante. De hecho, me sorprendió una entrevista que mostró Gladwell a una madre de esos niños.

La madre recordó una anécdota donde su hijo iba a tener una cita con un médico, porque le había salido un brote debajo de la axila.

En el camino a la clínica le preguntó a su hijo de nueve años, ¿qué le vas a decir al médico? No lo sé, respondió el niño. La madre insistió y el niño explicó con sus propias palabras lo que pensaba decirle al médico. Al llegar al consultorio, el médico le preguntó a la madre a qué se debía la visita. La madre se volvió a su hijo, que jugaba ensimismado con su cubo mágico: Anda, cuéntale al doctor lo que te ocurrió, hijo. El niño levantó la cabeza y comenzó a dar detalles del brote, dónde y cuándo había aparecido. El médico continuó preguntándole y la madre sonreía al observar cómo su hijo se desenvolvía.

Más allá de la forma, esa madre estaba impulsando el manejo natural que debemos tener todos al sostener una conversación con una autoridad. Estaba fortaleciendo la autoestima de su hijo.

Gladwell evidenció que el Stanford Binet, el famoso test de CI, solo es capaz de medir la inteligencia lógica y analítica, más no el pensamiento divergente ni la inteligencia emocional ni el nivel de autoestima de las personas. Cualidades muy importantes en el mundo de hoy. Porque si queremos sacar un proyecto adelante debemos relacionarnos de manera empática con otras personas, comunicar nuestras ideas con confianza y tener una motivación para aprender más allá del resultado que obtengamos.

Me quedó muy claro que el nivel de altura influye en los resultados que puede tener un niño que le guste el baloncesto, pero no es determinante para que sobresalga. Michael Jordan, Isiah Thomas y Kobe Bryan, los genios que le dieron títulos de la NBA a los Chicago Bulls, Detroit Pistons y Los Angeles Lakers, demostraron que también son necesarios la habilidad para asistir al compañero mejor ubicado, el lance de tres puntos, la intuición para robar un balón, la motivación personal cuando el marcador está en contra, ¡y muchas cosas más!

Después que la profesora terminó de leer el informe de desempeño de Samara en el nido, yo le expresé mi preocupación porque a ella se le olvidaba dar las gracias al recibir algo y el por favor cuando pedía cosas. La profesora nos recordó que Samara tenía solo 4 años. Que si Samara nos escuchaba decir con frecuencia las “palabras mágicas”, ella las incorporaría tranquilamente.

No se preocupe, nos tranquilizó y felicitó porque Samara era de las niñas que no tenía miedo a decir lo que piensa o siente: “Un día estaba triste porque no había encontrado un amiguito con quien jugar en el recreo. Me acerque a ella y le dije, ¿hermosa te pasa algo? Samara levantó la cabeza y me dijo que necesitaba un abrazo”.

Cuando le escuché esto a la profesora, sentí un pinchazo en el pecho. Le agradecí el acompañamiento especial que le había dado a Samara en este momento de cambio que estaba viviendo.

Conduciendo de vuelta a la casa, por el retrovisor veía cómo Samara le mostraba orgullosa a Paula los dibujos que había realizado en el nido. Observé la calle, los autos avanzaban en los otros carriles y comprendí lo que Gladwell pudo descubrir con el famoso test de coeficiente intelectual, que quizá medía algo importante, pero no lo más importante en esta vida.

domingo, 27 de junio de 2021

El país en el agua

No pude haber escogido un momento más oportuno para terminar "El pez en el agua" (Alfaguara, 1993), que en este momento clave del Perú, a pocos días de la segunda vuelta electoral.

Postergué su lectura a principios de los noventa porque, aunque había decidido estudiar Economía, la Literatura me hacía guiños y yo estaba más interesado en un Vargas Llosa arquitecto y artista de ficciones, que en las memorias del candidato que perdió con Fujimori en 1990.

Leyendo “El pez en el agua” me di con la sorpresa que no solo cuenta la biografía del escritor que ingresó a la política por el compromiso moral de sacar a su país de la peor crisis económica de su historia; en paralelo, también muestra al muchacho que sembró la semilla de convertirse en escritor durante su niñez en Cochabamba.

Me impactó mucho ese encuentro que tuvo por primera vez con su padre, cuando tenía diez años y vivía en Piura con los abuelos y los tíos. El Nobel describe ese encuentro no como un recuerdo grato y cariñoso, al contrario, su padre parecía haberlos raptado a él y a su madre para llevarlos a vivir a Lima, lejos del cariño protector de sus abuelos.

A través de pasajes inéditos de su vida, pude desvelar el nacimiento de los personajes que más admiré en sus novelas:

El poeta de la “Ciudad y los perros”, que dejó su acomodada vida miraflorina para descubrir en un colegio militar la complejidad social de un país que no conocía.

Me metí en las entrañas del muchacho periodista que se encendió de pasión por esa tía Julia doce años mayor que él. La tía Julia, que había llegado a Lima para descansar de un fracaso matrimonial, se encontró no con aquel niño que correteaba por los pasillos de su casa en Cochabamba, sino con un hombre maduro y culto a sus 19 años.

Pero a medida que fui avanzando en la lectura, “El pez en el agua” me fue revelando a ese candidato a la presidencia comprometido con sacar al país del subdesarrollo, que presentó en el CADE de 1989 un plan de gobierno que planteaba una reforma educativa responsable, una reducción del ineficiente aparato estatal y unas medidas económicas nutridas con la experiencia de haber analizado a los cuatro dragones del Asia: Japón, Taiwan, Corea del Sur y Singapur. Países sin recursos naturales, superpoblados, devastados por guerras y con una herencia de retraso colonial como el nuestro; pero que apostaron por la promoción de la empresa privada, desarrollaron la industria y modernizaron al estado. De esta manera acabaron con el desempleo y elevaron su nivel de vida de manera notable.

Si bien es cierto que el Perú ha sido un ejemplo de crecimiento económico en la región, en estos últimos 30 años, los resultados de las encuestas nos muestran que el crecimiento económico no significa, necesariamente, el desarrollo de un país.

Ahora, lo importante es construir y no desmoronar. Y las grandes reformas que el país necesita implementar en materia educativa, política y económica no se van a realizar con el gobierno de Perú Libre, porque el modelo de economía cerrada que propone es desechable.

Cerrar la economía puede que tenga esa "noble intención" de apoyar a la industria doméstica, sin embargo, los aprendizajes básicos que nos dejaron los países que la implementaron (Cuba y Venezuela, por citar ejemplos vecinos) nos enseñaron que el monopolio estatal es un canto de sirenas homéricas.

Las empresas públicas, al ser las únicas dentro de un país, se convierten en elefantes blancos: ineficientes por el número de empleados innecesarios y mediocres a nivel productivo e innovación, dado que no existen referentes de competencia en el país.

Estas empresas públicas ineficientes son financiadas con los aportes de los contribuyentes peruanos y subsidiadas de manera indefinida por el Estado que, en su afán por mantenerlas, agota los recursos del país ofreciendo, además, productos y servicios de baja calidad.

Como si esto fuera poco, no solo tendríamos empresas ineficientes con productos y servicios de pésima calidad.

¿Qué es lo más terrible de esto?

Al no haber ninguna otra oferta de productos y servicios, diferente a la que ofrece el Estado, las leyes económicas universales nos muestran su rostro más implacable: inevitablemente se produce un exceso de demanda que hace subir los precios a la estratosfera.

Tendríamos, nuevamente, ese cóctel macabro del subdesarrollo, ese engendro llamado estanflación: una recesión económica sumada a una inflación descontrolada.

Eso ya lo vivimos con el gobierno de Alan García en 1985, no obstante, ahora sería aún más perverso, porque el Señor Castillo podría, al igual que el gobierno de Chávez en Venezuela, cambiar la constitución, controlar los medios de comunicación y perpetuarse en el poder.

Así conseguiría que el barco de los peruanos que trabajamos y hacemos empresa, para tener un país más justo y democrático, se hunda hasta el fondo de lo mares.

¿Es esto lo que queremos?

Esperemos ser sensatos en las urnas y no cedamos a la cultura populista, que lleva a los más desfavorecidos a votar por una opción que los relegaría aún más.

Keiko Fujimori no fue ni es mi candidata, pero estamos en una coyuntura donde debemos elegir no por una persona, sino por el futuro de un país cuya independencia vino de afuera, porque nos la concedió un argentino y un colombiano.

En el año del bicentenario de la independencia, si queremos convertirnos en un país adulto, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros retos más difíciles.

Esta vez jugamos los peruanos.

Nuestros votos no son necesarios para ganar una clasificación a un mundial, son los goles urgentes para que un país que aún tiene esperanza no se hunda en el agua de los timoratos.

Mis 46

Hoy decidí disfrutar el amanecer.

Al contemplar al sol asomarse, lentamente, cual murmullo de montañas, recordé el año cuando fui a trabajar a Brasil.

En el 2003, una multinacional británica me trasladó a Sao Paulo por los buenos resultados que había obtenido en Perú y Bolivia.Sin embargo, no habían pasado tres meses y mis colegas brasileros se estaban riendo de mí en una reunión.

¿De qué se ríen?, los encaré. No me quisieron dar respuesta.

Miré a uno fijamente: ¿Dímelo en la cara?

Él se negó.

Luego de insistirle varias veces, señaló el cuaderno de Fernanda, nuestra jefe.

Fernanda había salido un momento de la sala para atender una llamada.

Me acerqué a su cuaderno y leí sus anotaciones: “Carlos, aulas de português, urgente”.

Me volví a ellos, que ya no se reían. Parecían apenados al ver mi rostro desencajado.

Eso ocurrió un viernes y, por la tarde, atravesé caminando una playa boscosa en el litoral paulista. Me sentí frustrado porque el país que me había recibido con tanta expectativa consideraba que no sabía su idioma.

Pensé que con los buenos resultados obtenidos en Perú y Bolivia, y un poco de carisma conseguiría salir adelante. Estaba equivocado.

Aquella tarde mi familia, mis amigos, mi país, se encontraban lejos. Lo único que esperaba era ver al sol ocultarse en el mar, sentir sus últimos rayos en mi piel como un abrazo de consuelo.

Esperé al sol en esa playa paulista, pero no lo veía descender, ¿dónde se había metido?

Giré mi cabeza y lo vi detrás de mí, ocultándose entre las montañas.

Acostumbrado toda mi vida a verlo morir en el oeste del Pacífico, no había caído en cuenta que, en el Atlántico de Sao Paulo, el oeste apuntaba a las montañas.

Hoy cumplo 46 abriles y los cambios siguen llegando.

No dejan de inquietarme, pero lo bonito es que ahora me siento más preparado para asumirlos, porque he sacado algunas piedras de mi mochila y puse más oxígeno creativo con fuego de amor.

Hoy el sol se ocultará en estas montañas verdes y abundantes.

Hoy el sol también nació entre ellas.

Y disfrutaré su recorrido hacia el oeste, porque tengo la serena esperanza de que sus rayos me guiarán al norte que yo necesito y merezco.

Samara

“Los niños sólo pueden aprender a controlarse perdiendo el control”.

Esta frase me ha estado rondando en la cabeza desde hace días.

Emergió a la superficie el día que mi hija cumple años.

A partir de hoy, Samara tiene cuatro y me siguen sorprendiendo los contrastes de su personalidad.

Samara salpica ternura por la noche: “Para dormir, yo necesito que estén los dos conmigo, necesito su amor”, nos dice a Paula y a mí, en el momento de ir a la cama.

Ahora, durante el día, ella despierta el carácter de las olas del Pacífico peruano, una sólida determinación que me hace sentir tranquilo como padre, porque deseo que ella crezca sabiendo que puede lograr lo que quiera en la vida: “Papi, no me ayudes”, me dice, cada vez que la veo empinarse encima de una silla para alcanzar algo. “No me empujes, yo puedo sola”, cuando pedalea en el triciclo y observo su esfuerzo al subir una pendiente.

Sin embargo, también muestra una personalidad indómita cuando no quiere hacer las cosas que no le gustan: “Voy a lavarte el pelo”. “No quiero”, grita como si la fuese a torturar. “Samara, es la hora de comer”. No me gusta eso, no me gusta lo otro…Voy a traer un cuento, decreta y abandona el comedor.

Sufro cuando pasa eso.

La paciencia suele acompañarme cuando estoy con ella pero, cuando tengo el tiempo justo, puedo perder el equilibrio:

“Niña malcriada, me quiere joder la existencia”, solía pensar antes de que Paula me enviara el link de un curso llamado Educación Consciente (Conscious Discipline).

Debo reconocer que me daba un poco de rabia sacrificar mi tiempo de lectura en un curso que no me interesaba. Además siempre he pensado que la paternidad es una tarea que se va aprendiendo en el camino, algo tan natural como cuando aprendí a cruzar las olas del mar.

Mi visión cambió cuando escuché aquella frase de la psicóloga Becky Bailey: “Los niños sólo pueden aprender a controlarse perdiendo el control”.

Bailey sostiene que la tarea de los niños es perder el control.

Que cuando Samara grita para que no le lave el pelo o se niega a comer, simplemente manifiesta un mecanismo natural de supervivencia.

Aunque a veces piense que Samara necesita “mano dura”, lo cierto es que mi hija sólo reacciona mostrando sus emociones, porque es lo único que sabe hacer.

Nadie le ha enseñado a autorregularse.

Esto no quiere decir que deje de lavarle el pelo o alimentarla cuando ella quiera. Es sostener el límite, pero acompañando su proceso emocional: “Entiendo cómo te sientes, hija”.

Con ese curso comprendí que, si pongo “mano dura” en Samara, sí voy a conseguir que se lave el pelo y que coma cuando yo quiero. Pero también es posible que lo haga desde el miedo y - si continuo haciendo las cosas de esa manera - su autoestima se deteriore.

Más adelante, cuando Samara necesite coraje para enfrentar un evento difícil, tal vez no lo tenga. O si alguien pretende ir en contra de su voluntad, quizá no la acompañe la confianza suficiente para decir “No”.

Y lo más grave, tal vez no confíe en mí para contármelo.

Según Bailey, porque su deseo de supervivencia natural fue neutralizado con un grito, con un golpe o con un baño de agua fría.

Samara tiene las olas del Pacífico dentro.

Sus olas hoy son suaves y, también, son fuertes e indómitas.

Yo quiero correr esas olas con ella y, para eso, debo trabajar en mi paciencia. Acompañarla.

Quiero que si, en el futuro, una ola de la vida le da un remezón, ella intente superar ese obstáculo por ella misma. Y, si no puede, que sepa que puede extender la mano, porque yo estaré ahí para ayudarla.

Felices 4 años, Samara. Eres la ola perfecta que me tocó correr en esta vida.

El elogio de la sombra

Apenas crucé el umbral de Tango Records, en la calle quince bogotana, me encontré con esta obra enorme en formato minúsculo.

Aunque ya había oído recomendaciones importantes de este ensayo de Juchiro Tanizaki, no tenía pensado comprarlo. Pero cuando toqué la textura granulada de la portada lo compré por impulso.

No me arrepiento ni un minuto.

El escritor japonés me ha mostrado un universo que ignoraba.

El primer desafío

Cuando caminé hacia el mar, percibí el estremecimiento de Lúa.

Cumplió cinco meses y observaba el mar con mucha curiosidad.

Seguramente sentí lo mismo en mi primer baño, porque el mar siempre significó para mí un desafío a mi audacia.

Desde que nací hasta mis seis primeros años, tuve el privilegio de que mis padres arrendaran una casita blanca frente al mar del Pacífico del sur peruano, en la playa Jahuay de Chincha.

Mi padre, después de alcanzarnos la leche con los primeros rayos de sol que se filtraban por las viejas ventanas de madera, salía a trabajar a la granja.

Apenas abríamos los ojos, mi madre nos llevaba al mar, a mí y a mi eterna compañera de aventuras, mi hermana Vivi, la negra, como le decimos hasta ahora.

Durante los tres meses que duraba el verano en Perú, todas las mañanas solíamos perseguir cangrejos (o arañas de mar), hacer enormes bolas y castillos de arena, mientras sentíamos deslizarse por nuestras mejillas los chorros de la tierna sandía que mi madre trozaba en las mañanas.

Luego del almuerzo, regresábamos a la playa con el descenso del sol. Era la perfecta invitación para sumergirnos en el mar y querer alcanzarlo, antes de que desapareciese en el horizonte.

Pero para eso había que superar las potentes olas del Pacífico.

Mi memoria marina guarda, como uno de sus tesoros más preciados, el momento en que aprendí a cruzar las olas sin que me revolcaran casi hasta el ahogo.

Hoy contemplo el mar y lo evoco con claridad: esconder la cabeza entre mis brazos estirados y lanzarme como una flecha contra esos cuerpos de agua que eran tres veces mi altura.

Al salir a la superficie, con la boca abierta y los pulmones ávidos de oxígeno, mi hermana Vivi y yo observábamos con sorpresa cómo habíamos vencido a los monstruos del mar. Después de algunos minutos cruzando olas, no había ningún monstruo más que sortear.

Todo era calma.

Lograr pasar la "reventazón" (así la llamábamos), ese lugar donde las olas parecían emerger desde el fondo de la tierra, fue quizá nuestro primer gran logro en la vida juntos. Ese que nos unió aún más como hermanos.

Nos volvíamos a la playa y podíamos ver a los lomos de las olas elevarse, como si fuesen las espaldas negras de un gigante, y la gravedad los hacía caer. El estruendo y las chispas salinas que traía el viento a nuestros rostros sacudían nuestras piernas de miedo.

De modo que, en el momento que hundí las piernas de Lúa en el dócil mar de Cartagena, ella agitó los brazos y sus deditos se erizaron como puntas de estrellas. Parecía descubrir que el mar era muy diferente a una piscina, tenía un dinamismo particular, ¡vida propia!

Volví a sentir en mi pecho ese momento cuando crucé por mí mismo la primera ola, el primer obstáculo natural en la vida.

Y ahora estoy aquí, con mi hija Lúa de cinco meses.

Me entusiasma pensar que nos quedan muchos veranos juntos. Ojalá podamos ver puestas de sol hasta que mi piel se arrugue mucho, tal cual ocurría en mis primeros veranos, cuando mi hermana y yo nos sorprendíamos como, aún siendo niños, nuestra piel envejecía por las horas de agua salada y aventuras marinas juntos.

Manglares

Tomás González acompaña mis tardes con este libro de poemas relacionados al agua: los ríos, las cascadas, el líquido amniótico, la sangre y la naturaleza marina de Colombia.

Me encantó encontrar elementos de la naturaleza distintos a los peruanos.

No hay cactus frente al mar, hay manglares que se enraízan en el fondo de la tierra.

No hay montañas de piedra, hay yarumos con hojas de plata.

No hay zarcillos anidando en la entrada de las cuevas de los imponentes lobos marinos, hay guacamayas emergiendo de las chispas de una cascada de arco iris.

Aunque la naturaleza es distinta, me pude dar cuenta que los sentimientos que despierta el mar no tienen bandera.

Tanto las aguas del Atlántico como del Pacífico están unidas por el espíritu de la rendición ante algo más poderoso.

Ese espíritu, quizá, que animaba a los nativos americanos a orarle al mar por las buenas mareas.

O a ese espíritu que aleteó en el pecho de los navegantes portugueses del siglo XV, que veían en el horizonte la posibilidad de un mundo nuevo.

Un mundo soñado.

Cangrejos

Húmedos, Sucios y Violentos

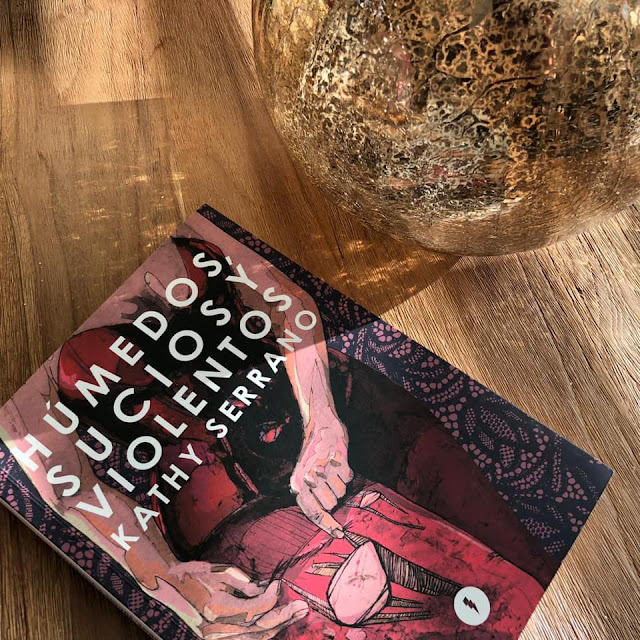

He leído Húmedos, Sucios y Violentos como si estuviera saboreando una selección de trufas literarias.

Hace algunos años Rosa Montero escribió en su apasionante ensayo sobre la imaginación: "La casa de la loca", que ella, al inicio de su formación escogió, principalmente, a escritores clásicos y hombres para sus lecturas.

¿Por qué no leía a las mujeres, Montero, cuando joven? Porque en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, explica, la literatura parecía ser un terreno reservado sólo para los hombres.

Ademas, le parecía a Montero, que la mayoría de las escritoras mujeres (no todas), en esa época, no se exponían tanto al escribir. Al contrario de los hombres, que no sentían temor de mostrar sus estados de vergüenza ni su vulnerabilidad.

Hoy, en estos tiempos de equidad de género, la mujer está aportando su valioso punto de vista a la ficción.

Un punto de vista que, sin duda, enriquece a la literatura porque los hombres poco sabemos aún acerca de cómo experimentan las mujeres ciertas situaciones: su sensibilidad ante el peligro del medio ambiente, la desigualdad laboral o el acoso sexual o su particular manera de vivir el erotismo (a veces, muy vinculada a las fases de la luna).

Hay en esa mirada femenina una riqueza inédita que he podido explorar en Húmedos, Sucios y Violentos. Porque disfruté mucho la capacidad de Kathy Serrano para jugar y agregar sus propios colores a la paleta del erotismo en tres de sus microrrelatos: "Fetiche 1", "Aromas" y "La Puta Soledad".

Me pareció muy original descubrir a caperucitas modernas como heroínas, que buscan hacer justicia contra los abusos sexuales en "Los lobos y la Caperucita" y "Caperucita Reloaded".

También me resultó inquietante su gusto por lo fantástico, mostrando a varios personajes que acaban de experimentar la muerte y se mueven en este mundo con una nostalgia extraviada, con esa añoranza por recuperar aquella familia (Casa vacía), aquél amor (Verde Teresa), ¡aquellos impulsos! (Caballos), que ya no van a ser los mismos de antes, y que, tal vez, por eso el duelo como símbolo está presente.

Un duelo que Kathy nos presenta en la figura de la Muerte ("Contrato con la Muerte", "Los privilegios de la Muerte"). Y no como ese personaje cliché que busca el horror gratuito, sino como un personaje de teatro, enigmático y seductor, que nos parece invitar a soltar el miedo a lo desconocido, a lo impermanente.

Húmedos, Sucios y Violentos ha significado, para mí, una experiencia similar a la de las fases de la luna, que comienza en la oscuridad de la Luna nueva, con las selección "Furiosos", hasta la portentosa luz de la Luna llena que encontré en "Juegos", una selección de trufas que me provocaría volver a saborear en cualquier momento.